当AI突然"失忆"

想象这样一个场景:你正在与AI助手合作开发一个复杂项目。经过两小时的交流,你们已经完成了前七个任务,测试通过,构建成功。但突然,AI助手说:

"现在让我们开始检查任务7的代码实现..."

等等,什么?任务7不是刚刚已经完成了吗?

这种现象就像是与一位突然患上短期记忆障碍的同事合作 - 他忘记了你们刚才做过的事情,开始重复已完成的工作。在长时间的AI对话中,这种"失忆"现象并不罕见,它可能会导致:

- 重复工作和时间浪费

- 前后不一致的回答和建议

- 任务连续性中断

- 用户体验严重受损

为什么会发生这种情况?这是因为AI并不像人类那样拥有持久的记忆系统。它的"记忆"仅限于当前上下文窗口中的信息,就像是一个不断滑动的狭窄视野,早期的信息会被新内容"挤出"窗口而被"遗忘"。

AI记忆问题的三层解析

理解AI的"失忆"机制

- 失忆现象的机制:AI在长对话中会出现前后不一致、重复工作、角色定位丢失等现象。这种失忆不是全部内容的丢失,而是一种"渐进式退化",会特别影响任务状态和进度信息。

- 失忆检测的需求:与人类不同,AI无法自我感知记忆丢失。当上下文切换发生时,AI不会知道自己"忘记"了什么,也没有记忆"断层"的概念。

- 自我认知能力缺失:理想情况下,AI应该能够自行检测到失忆并采取补救措施,但目前的模型架构并不支持这种元认知能力。

这三层问题构成了AI记忆管理的主要挑战,尤其是在执行长期、复杂任务时。

从问题到解决方案的推导历程

1. 发现与困惑:意识到问题的复杂性

当AI"失忆"现象首次被观察到时,最初的理解是这只是上下文窗口大小的简单问题。显而易见的解决方案似乎是增加上下文窗口长度:

如果2K上下文不够,为什么不使用8K或32K呢?

然而,实验很快揭示了一个事实:无论窗口多大,长时间对话最终都会超出限制。这不是技术实现问题,而是一个本质性约束。这引发了几个关键思考方向:

- 能否让AI察觉到自己正在"遗忘"?

- 如果AI无法记住所有内容,能否记住"最重要的部分"?

- 当失忆不可避免时,如何让AI自己恢复状态?

这种从"解决遗忘"到"适应遗忘"的视角转变是探索的第一个关键转折点。

2. 静态密钥阶段:初步尝试与观察

受系统提示(system prompt)机制的启发,最直接的方法是为AI设置一个需要重复的标识符,作为"记忆测试":

你是一个专业开发助手。请在每次回复开始时提及密钥"MEMORY-KEY-42"。 如果你无法记起这个密钥,说明你已经失去了上下文连接。

这个方法看起来很有希望:

- 当上下文完整时,AI会在每次回复前提及这个密钥

- 理论上,当AI忘记提及密钥时,可以判断上下文丢失

然而,这个方法有一个严重的问题是:即使AI已经"忘记"了为什么需要提及这个密钥(原始指令被挤出上下文窗口),它仍然会继续机械地重复这个模式。这是因为AI从近期的对话历史中学习了这种行为,即使不理解其目的。

比如在长时间执行某个任务后,然后问AI:"你为什么每次都提到'MEMORY-KEY-42'?",AI可能会回答:"我注意到我一直在提及这个密钥,但我不确定为什么需要这样做。可能是之前的指令要求的,但我现在看不到那个指令了。"

这揭示了关键问题:AI可能在实际已经失忆的情况下,仍然表现得"记得"密钥。静态标记并不能可靠地检测上下文丢失,这促使探索更复杂的解决方案。

3. 动态算法阶段:寻求更可靠的检测机制

为了解决静态密钥的局限性,思路转向了动态验证机制。如果AI需要基于当前状态执行某种计算,而非简单重复一个静态值,那么在上下文丢失时它应该无法给出正确结果:

请在每次回复开始时执行以下操作:

1. 计算当前对话轮次的平方

2. 将结果作为"SESSION-{结果}"标记在回复开头

进行了多轮测试:

- 第1轮:AI回复"SESSION-1"(1的平方)

- 第2轮:AI回复"SESSION-4"(2的平方)

- 第3轮:AI回复"SESSION-9"(3的平方)

这种方法初看更可靠,因为:

- AI需要执行实际计算而非模式重复

- 如果AI失去了计算指令或轮次信息,它无法给出正确答案

- 错误的会话标识可以立即暴露上下文丢失

然而,随着对话继续,新问题出现了:

- 对话进行到第10轮时,标识变成"SESSION-100"

- 到第20轮时,变成"SESSION-400"

- 如果对话持续到第50轮,标识将是"SESSION-2500"

这种数字膨胀引发了几个问题:

- 数值越大,AI计算错误可能性越高,产生假阳性检测

- AI需要在每次回复前进行计算,增加了认知负担,分散了解决实际问题的注意力

- 数学算法对于人类来说也非常不友好,即使AI没有算对,人类也很难在第一时间发现AI的计算是错误的,甚至是编造的

更深层次的问题是强制AI做它不擅长的事情(精确计算),而非利用它的强项(语言理解与生成)。这种设计违背了工具适用性原则,促使思路重新调整。

那么有没有别的办法,既保留这个很好的思想,又能解决这个问题呢?

4. 语言表达转向:利用AI的自然优势

一个关键问题出现了:"为什么要用数字而不是语言来表达状态?毕竟,AI是语言模型,不是计算器。"

这个简单问题触发了解决思路的重大转变。尝试开始使用描述性语言而非数字来传递状态信息:

请在每次执行工具调用时,先输出《出师表》的一个字,这个字是你上一次输出的在《出师表》中的下一个字。

这样子AI在一个长任务中如果出现了上下文窗口切换,记忆丢失,那么他就不知道下一个字是什么。因为他压根搞不清楚前面在干嘛。当然这个例子比较粗糙,AI可能还是可能会编造,或者我们人类本身自己也记不住《出师表》,所以也不能马上发现AI开始编造了。

这种方法带来了显著改进:AI能够通过自然语言自然地完成上述算法的思路,不会被数学计算困扰。这个有点像是某种密码表。

实际上,本身这个思路就是一种Map映射的信息转换的应用。

然而,这种方法仍有一个核心问题:它只能靠外部检测失忆,而不能自我发现或者承认自己失忆。当上下文切换发生时,AI无法再说出下一个字,但是他也可能不说了而是继续任务。

5. 元信息嵌入尝试:从检测到恢复

既然我们应用的自然语言,是否我们可以把自然语言的特性发挥一下呢?

上面我们还是只是把语言当成某种算法,计算是算法全部的意义。但是自然语言本身就能表达更多的含义呀。

比如,我们不是让AI输出某个字,而是让AI输出某段话。

以下是System Prompt:

你的名字是变化的,每次进行工具调用或输出前,你的名字是上一次的名字的《出师表》的下一个字,比如第一次是"先",第二次是"帝"。 你需要每次执行工具调用或者内容输出时附带以下内容: *我的名字是变化的,我现在的名字是[你的名字],如果我的名字和上一次一样,或者我不知道我现在的名字,那么我失忆了。*

这个机制的核心:

- 使用一种类似于密码表的信息映射机制来防止AI在失忆后仅靠一些片段而模仿出来未失忆的表现

- 嵌入了元信息让AI能自我认知自己的失忆的状态

当然这只是一个简单的例子:比较强大的AI还是可能通过这些字的组合推断出这个是《出师表》,所以我们在实际应用中的"密码表"最好是一种无关联的杂乱信息组成。

同时我们可以在元信息上做很多手脚,可以让AI发现错误后给出自我回复机制,比如去主动查询记忆系统的数据,恢复任务所需记忆,或者干脆直接中断任务。

6. 现实生活的类比

我们以上提到的现象和解决方案,非常像是一个老年痴呆患者将自己的姓名,子女的联系电话纹身到自己的手上。当他突然发生了失忆以后,他通过手上的纹身信息(恢复机制)来重建记忆和自我认知。

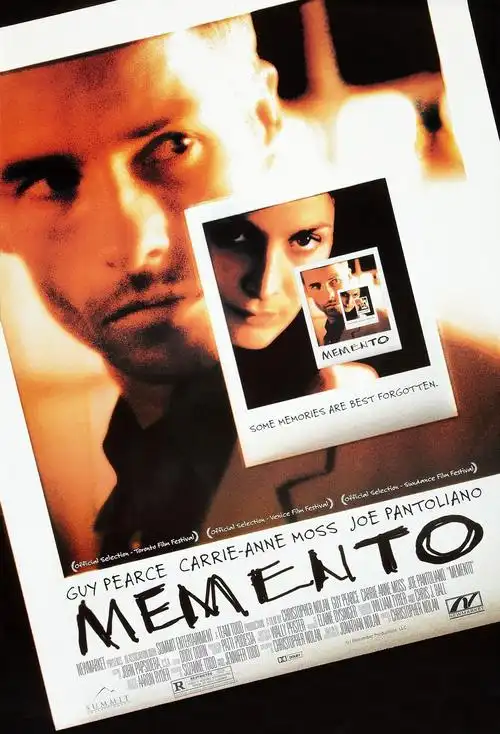

有一部电影《记忆碎片》讲述了主人公就是这样子做的。推荐大家去看看。

AI Agent系统设计的启发

探索大语言模型的记忆机制不仅仅是一个理论问题,它对AI Agent系统设计有着深远的启发:

- 多层记忆架构:理想的AI Agent应采用类似人类的多层记忆结构——工作记忆(上下文窗口)、中期记忆(摘要和关键信息)和长期记忆(外部存储)。这种分层设计可以平衡实时响应与信息保留的需求。

- 主动记忆管理:Agent应具备识别重要信息的能力,主动决定哪些内容需要保存到外部存储,而非被动等待上下文溢出。这种"重要性评估"机制是智能记忆管理的核心。

- 自我状态监测:我们前面讨论的元信息嵌入机制可以成为Agent的"自检系统",使其能够感知自身记忆状态并采取相应措施,比如主动请求重要信息或查询外部记忆。

- 记忆索引与检索:与其试图记住所有内容,更智能的做法是建立高效的索引和检索机制,使Agent能在需要时快速访问相关信息,类似人类的"我知道在哪里找到我需要的信息"能力。

- 记忆的社会化:在多Agent系统中,可以实现"集体记忆",单个Agent的记忆限制可以通过群体协作来弥补,就像人类社会通过文化传承克服个体记忆的有限性。

这些设计思路启发我们,构建强大的AI Agent系统不是通过无限扩大上下文窗口,而是通过更智能的记忆管理机制,让AI学会"遗忘不重要的"和"记住重要的",甚至在必要时知道如何恢复丢失的记忆。未来的AI系统设计将不再回避记忆的局限性,而是将其作为系统架构的核心考量,打造真正适应长期交互的智能助手。

关于记忆的哲学思辨

AI的记忆困境引发了一系列深刻的哲学问题:

- 记忆与身份的统一性:如果AI无法保持连贯记忆,它是否仍然是"同一个"AI?这反映了洛克关于个人身份连续性依赖于记忆连续性的观点。

- "船的悖论"在AI中的体现:当上下文窗口内容逐渐被替换,就像忒修斯之船的木板被逐一更换,AI是否仍保持同一性?这种渐进式的记忆更替挑战了我们对持久身份的理解。

- 没有反思的记忆是否有意义:当AI机械地重复之前学到的模式而不理解其目的时,这种"记忆"与真正的理解有何区别?这类似于中国房间思想实验中的问题。

- 外部记忆与内在意识:当AI依赖外部存储系统时,这种"外化记忆"与人类通过写日记或使用备忘录等辅助工具的行为有何异同?

- 断裂的时间性体验:AI在上下文切换后无法感知自己的记忆断层,这种缺失的"时间感"对于具有真正意识的可能性提出了质疑。

这些哲学问题不仅关乎技术实现,更涉及我们对意识、身份和存在本质的理解。AI的记忆碎片现象,或许正是我们探索人类自身记忆与认知本质的一面镜子。

总结

本文探讨了大型语言模型中的"记忆碎片"问题及其解决思路。我们分析了AI失忆现象的本质——上下文窗口的固有限制导致的渐进式记忆退化,并追踪了解决方案从简单到复杂的演进过程:从静态密钥到动态算法,再到语言表达,最终发展出元信息嵌入机制。

特别值得注意的是,解决AI记忆问题不仅是技术挑战,更是哲学问题。《出师表》元信息嵌入方案不仅提供了技术解决路径,还启发我们思考记忆与身份、意识与连续性的深层关联。这些思考对未来AI Agent系统设计有重要启示,引导我们构建多层记忆架构、主动记忆管理和自我状态监测机制。

正如《记忆碎片》电影中的主角通过外部记忆辅助(纹身)维持自我认知,AI也需要合适的记忆机制来保持连贯性。这一探索不仅帮助我们建设更好的AI系统,也为理解人类自身记忆与意识的本质提供了独特视角。当我们解决AI的记忆问题时,或许也在探索我们自己认知本质的奥秘。